【前編】芥川龍之介『藪の中』はなぜ現代にも通じるのか?元検事が読み解く真相

【前編】芥川龍之介『藪の中』はなぜ現代にも通じるのか?元検事が読み解く真相

「真相は、誰にもわからない──」

この言葉ほど、私たちの心をざわつかせるものはないでしょう。

芥川龍之介の名作『藪の中』は、100年経った今でも謎に満ちた小説として、多くの読者を惹きつけています。

では、なぜこの作品は「未解決」のままで終わるにもかかわらず、これほどまでに人々の関心を集め続けるのでしょうか?

この記事では、元検事の視点を交えながら、『藪の中』の魅力とその現代的な意義を読み解きます。

そして、現代社会に蔓延する“藪の中状態”とも呼べる、情報の混乱と真相不明の状況についても考察します。

『藪の中』のあらすじと事件の概要を振り返る

『藪の中』は、平安時代のある日、山中で発見された武士・金沢武弘の死体をめぐる未解決事件を描いています。

この事件の最大の特徴は、関係者7人それぞれの証言が食い違い、「誰が真犯人なのか」が最後まで明かされないことです。

証言するのは、盗賊・多襄丸、被害者の妻・真砂、そして武弘の死霊までも──。

しかし、彼らの証言はどれも自己正当化に満ち、矛盾をはらんでいます。

「真実とは何か?」という問いを投げかけながらも、芥川は一切の結論を示さず、物語は“藪の中”に消えていくのです。

【考察1】なぜ『藪の中』は「真相を語らない物語」なのか?

意図的に謎を残した芥川龍之介の真意

一般的なミステリー作品は、最後に「犯人は誰だったのか」という答えが提示されます。

しかし、『藪の中』ではその答えが一切語られません。

これは単なる文学的技巧ではなく、芥川が「人は本当に真実にたどり着けるのか?」という根源的な問いを投げかけているからです。

人間の記憶は曖昧で、感情や利害によって歪められる。

自分に都合の良い「真実」を語り、知らず知らずのうちに“嘘の物語”を作り上げてしまう。

芥川はこの人間の弱さを冷徹に見抜いていたのです。

現代人は「わからないこと」に耐えられない

現代は検索すればすぐに“答え”が得られる時代です。

ですが、インターネット上の情報はすべて正しいのでしょうか?

むしろ、『藪の中』のように、多くの証言(情報)が飛び交い、どれが真実なのか分からなくなる“情報の迷子”状態に陥っているのではないでしょうか。

この物語は、答えを急ぐことの危うさ、「分からないまま考え続けること」の大切さを現代人に教えてくれます。

【考察2】現代社会に蔓延する“藪の中状態”とは?

情報過多の時代に迷い込む「現代の藪の中」

私たちが生きる現代社会は、まさに『藪の中』のような混乱に満ちています。

ニュース、SNS、YouTube…日々膨大な情報が流れ、その中で「本当のこと」を見極めるのは至難の業です。

特にSNSでは、感情的で刺激的な発言ほど拡散され、事実よりも「もっともらしい嘘」が真実のように語られていきます。

結果、真相はどんどん“藪の中”へと入り込み、誰にも正解がわからないまま、物語だけが一人歩きしてしまうのです。

フェイクニュースと情報バイアスの罠

フェイクニュースや偏った情報に触れるうちに、私たちは知らず知らずのうちに「自分に都合の良い真実」だけを信じるようになります。

これは『藪の中』で語られる登場人物たちの証言と同じ構造です。

結局、私たちは常に“自己都合のフィルター”を通して世界を見ているのです。

芥川龍之介は、はるか100年も前に、こうした人間の普遍的な性質を物語で描き出していました。

『藪の中』の真相は、結局「誰の中にも存在しない」のかもしれません。

しかし、だからこそこの作品は時代を超えて読み継がれ、現代人の心にも強く響くのです。

次回は、事件関係者7人の証言を、元検事の視点から読み解き、隠された“嘘と真実”に迫ります。

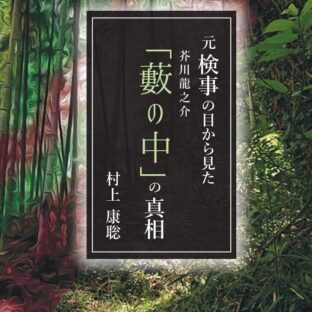

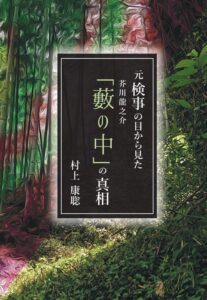

元検事の目から見た芥川龍之介『藪の中』の真相

商品紹介

元検事の目から見た「安田種雄氏不審死事件」の真相解明にむけて

商品紹介

関連情報