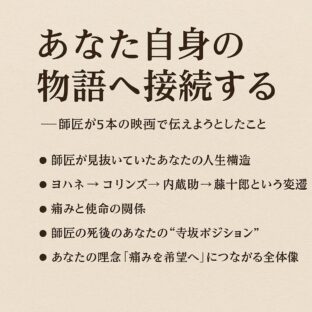

【第10回】あなた自身の物語へ接続する──師匠が5本の映画で伝えようとしたこと

【第10回】あなた自身の物語へ接続する──師匠が5本の映画で伝えようとしたこと

このシリーズを書きながら、ずっと頭の片隅にあったのは、

「なぜ師匠は、この5本を私に伝えたのか?」という問いだ。

-

『最後の忠臣蔵』

-

『パッション』

-

『マイケル・コリンズ』

-

『藤十郎の恋』

-

『シルミド』

バラバラに見えるこれらの作品は、

師匠の眼には、ひとつの“人生構造”として見えていたのだと思う。

そしてその構造の中に、すでに私の人生も入っていると、

師匠は見抜いていたのだろう。

師匠が見抜いていた「私」という物語の骨格

冤罪を経験し、師匠と出会い、

ボランティア団体の代表になり、

やがて顧問へと退き、自分の団体を立ち上げた。

その一連の流れを、

師匠は「出来事」としてではなく、

ひとつの“型”として見ていたのではないか。

-

利用され、消されかけた者(『シルミド』)

-

誤解され、孤独の中心に立たされる者(『マイケル・コリンズ』)

-

中心の死後、外側で精神を継ぐ者(寺坂吉右衛門)

-

愛と帰依の重さを受け取ってしまう者(『藤十郎の恋』)

-

そして、残された者として語り続ける者(ヨハネ)

師匠は、この映画群を通して、

「お前の人生はこのライン上にある」と

静かに教えようとしていたのかもしれない。

ヨハネ → コリンズ → 内蔵助 → 藤十郎

師匠が示した“変遷”

5本の映画を並べて眺めると、

師匠が私に歩ませようとしていた“順番”のようなものが見えてくる。

ヨハネ──残された者として立つ段階

イエスの死を見届け、理解不能な喪失を抱えたまま、

それでも言葉にしていくヨハネ。

師匠が亡くなったあと、

私はまず「喪失を抱えたまま立ち尽くすヨハネ」の場所にいた。

何が起きたのかを整理できないまま、

ただ師匠の最期を見送った者としての沈黙を抱えていた。

マイケル・コリンズ──孤独の中心に立つ段階

次にやってくるのは、

「仲間にも伝わらない決断をしなければならない場所」だ。

冤罪支援の組織、師匠の作った団体、

そのなかでの立場の変化。

継続と解消、関与と距離、

賛成と反対のあいだで揺れる人々。

誰かがどこかで、

“誤解される側”に立たなければ話は進まない。

その役目を担ったとき、

私はマイケル・コリンズの孤独を、わずかながら実感し始めた。

内蔵助──「中心」ではなく、「中心を失った共同体」を見る段階

『最後の忠臣蔵』で描かれるのは、

内蔵助その人よりも、

中心を失ったあとに揺れる人々の姿だ。

孫左、寺坂、町人たち、それぞれの帰依の行方。

師匠という中心がいなくなったあと、

団体の中で起きていることもまた、

この構造に重なって見える。

私はいま、

内蔵助ではない。

孫左でもない。

どちらかと言えば寺坂の側、

「外から精神を守る者」の位置にいる。

藤十郎──受け取ってしまった想いをどう昇華するか

そして最後に『藤十郎の恋』が来る。

他者の絶対的な想いと死を受け取ってしまった者が、

それを芸に、生き方に変えていく物語。

師匠から向けられた愛や信頼、

冤罪当事者たちの叫び、

家族や仲間の想い。

それらを全部、受け取ってしまったあと、

私はそれをどう扱うのか。

使うのでも、捨てるのでもなく、

「昇華していく側」へと移っていくことを、

師匠はこの映画で示していたのかもしれない。

痛みと使命は、別々にやって来ない

これらの映画に共通しているのは、

痛みと使命が「別々のもの」としては来ないということだ。

-

痛みが先に来て、あとから使命がついてくる

-

使命を果たす途中で、どうしても痛みを引き受けてしまう

-

誰かの死や喪失を受け取った者だけが、次の役割に立たされる

ヨハネも、コリンズも、寺坂も、藤十郎も、

みな“望んで選んだ使命”だけではない。

望んでいない痛みが来てしまい、

それでも生きるために、

その痛みをどこかに接続し直す必要があった。

冤罪もまたそうだ。

「選んだわけではないもの」が突然人生に入り込み、

そこで止まってしまう人もいれば、

そこから新しい使命へと歩き出す人もいる。

師匠は、

私に「後者の道」を歩けと言っていたのだろう。

師匠の死後、私は“寺坂ポジション”に立っている

師匠の団体から一歩引き、

顧問として、外側から見守る立場になった今、

私がいるのは、やはり寺坂吉右衛門の位置だ。

-

中心ではない

-

中心の代わりにもならない

-

しかし精神だけは絶対に手放さない

-

内側の争いに巻き込まれすぎないようにしながら

-

外側で物語を紡ぎ、人に伝え、次へ渡していく

これは“中途半端”でも“逃げ”でもなく、

「外側の継承者」という、ひとつの役割なのだと思う。

師匠が作った団体は団体として。

私が立ち上げた組織は組織として。

そして私は私の場で、

師匠から受け取ったものを言葉にし続ける。

赤穂浪士の物語が寺坂によって外へ運ばれたように、

師匠の精神もまた、

どこかで書かれ、語られ、残されていく必要がある。

その役目を、

私は静かに引き受けつつあるのかもしれない。

理念「痛みを希望へ」につながる全体像

こうして5本の映画を並べ直してみると、

ひとつのフレーズが、自然と浮かび上がってくる。

「痛みを希望へ」

これはきれいごとではない。

痛みそのものを褒める言葉でもない。

-

利用され、消されかけた痛み(シルミド)

-

理解不能な死を抱えた痛み(パッション)

-

誤解される側に立たされた痛み(コリンズ)

-

影の使命に縛られた痛み(孫左)

-

外側の継承者として歩く痛み(寺坂)

-

他者の絶対的な想いを受け取ってしまった痛み(藤十郎)

それらすべてが、

「希望の源」に変わっていく可能性がある

ということを、

師匠は映画という形で示していたのだろう。

痛みは、放っておけばただの傷だ。

しかし痛みを見つめ、引き受け、

言葉や行動や芸や支援に変えていくとき、

それは「希望の素材」に変わる。

このシリーズを書き終えた今、

師匠が5本の映画で伝えようとしたメッセージは、

私の中ではこう結んでおきたい。

お前は、痛みを避ける側ではなく、

痛みを希望へ変えていく側の人間だ。

そのために、この映画たちを見ておけ。

そう言われていたような気がしてならない。

ここから先、

私が何を書くのか、

誰と関わるのか、

どんな本を残していくのか。

それらすべてが、

この一文に収斂していくように思う。

痛みを希望へ。

師匠から受け取った映画たちは、

その理念の“設計図”だったのかもしれない。

関連情報