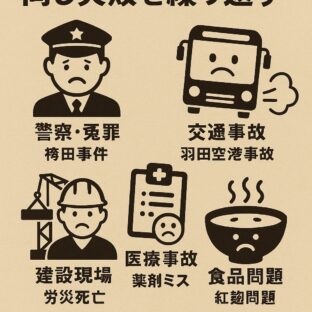

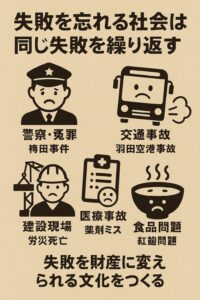

失敗を忘れる社会は、同じ失敗を繰り返す

失敗を忘れる社会は、同じ失敗を繰り返す

私たちはつい「成功物語」に惹かれがちです。

SNSやメディアには、華やかな成果や勝利の瞬間ばかりが並びます。

しかし、その裏で見過ごされているものがあります。

それは、失敗の記録とそこから学ぶ視点です。

成功だけを追う危うさ

成功談は人を励まします。けれど、成功の陰には必ず多くの失敗があります。

それを見ずに真似しようとしても、同じ結果は得られません。

社会においても同じです。

重大事故や不祥事が起きるたびに「二度と起こさない」と誓われます。

しかし現実には、同じ類型の事件が繰り返されてきました。

繰り返される冤罪事件

大川化学事件(1955年)では、工場爆発を従業員の犯行に仕立て上げました。

袴田事件(1966年)では、強引な自白と不自然な証拠で死刑判決。半世紀を経て再審無罪が確定しました(2024年)。

その後も 布川事件(1967年)、足利事件(1990年)、東住吉事件(1995年) と続きます。

そして直近では、福井・中学3年生殺人事件(前川彰司氏冤罪/2024年再審無罪)や、大川原化工機冤罪事件(2025年処分確定)が記憶に新しいところです。

背景には、自白偏重・代用監獄・捜査の検証不足という共通の欠陥があります。

制度改革が部分的に進んでも、類似の冤罪は繰り返されています。

交通事故から見える社会の病理

JR福知山線脱線事故(2005年)で107人が死亡。

軽井沢スキーバス事故(2016年)では学生ら15人が犠牲に。

そして直近では、**羽田空港地上衝突事故(2024年)**が発生しました。JAL機と海保機が衝突し、海保乗員5人が死亡しました。

また2025年には、鹿児島・春山高校サッカー部バス横転事故で部員らが搬送される事態となりました。

いずれも「効率優先」「人員不足」「過労運転」という構造問題を抱えていました。

事故のたびに再発防止が叫ばれますが、根本は変わらず、時間とともに風化していきます。

食品・企業不祥事の連鎖

雪印集団食中毒(2000年)、船橋市給食食中毒(2016年)に続き、

直近では 小林製薬「紅麹」健康被害問題(2024年) が社会を揺るがしました。

さらに 鉄道車両検査データ改ざん(2024年)、航空会社パイロットの飲酒問題(2025年) など、組織的な規律の緩みを示す事例も続きます。

衛生管理やリスク報告、内部統制の不備は、形を変えて繰り返されています。

なぜ失敗から学べないのか

-

失敗=恥とする文化

-

責任回避と隠蔽で組織防衛を優先

-

風化の速さで、事件が「過去の話」になる

その結果、失敗を正しく学ぶことができず、また同じことが起きるのです。

失敗を財産に変えるために

-

隠さず記録する:経緯と原因を事実として残す。

-

掘り下げて検証する:個人責任だけでなく制度や構造を問う。

-

教育に活かす:冤罪や事故を教材にして、次世代が学べる仕組みをつくる。

終わりに

「成功物語」は人を勇気づけます。

しかし、未来を守るのは「失敗の記録」です。

袴田事件や大川化学事件から、羽田空港事故や紅麹問題に至るまで――失敗を隠す社会は、必ず同じ失敗を繰り返します。

失敗を学ぶ社会は、未来に進む力を持ちます。

私たちがいま必要なのは、成功に目を奪われることではなく、

失敗を資産に変えられる文化をつくることではないでしょうか。

関連情報