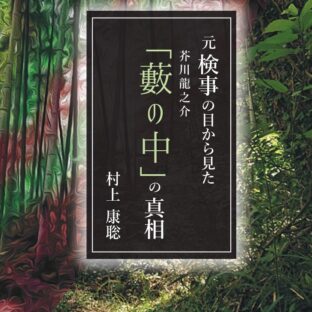

【後編】『藪の中』を超えて──芥川龍之介が遺した“最後の問い”と、現代を生きる私たち

【後編】『藪の中』を超えて──芥川龍之介が遺した“最後の問い”と、現代を生きる私たち

『藪の中』の物語は、私たちに一つの結論すら示さないまま終わります。

この未解決の感覚は、多くの読者に「モヤモヤ」とした余韻を残しながらも、なぜか心を捉えて離しません。

一体、芥川龍之介はこの物語で何を伝えたかったのでしょうか?

そして今、私たちがこの物語から受け取るべき“最後の問い”とは何なのでしょうか?

この後編では、『藪の中』に込められた芥川の深いメッセージと、現代を生き抜く私たちへのヒントを探っていきます。

【この物語が現代人に投げかける“最後の問い”】

1. 7人の証言が映し出す「人間の弱さ」とは

物語に登場する7人の証言は、どれも食い違い、誰一人として本当のことを語っていないように見えます。

しかし、その姿は、まさに現代に生きる私たちの姿でもあります。

SNSでは「自分の正しさ」を主張する声があふれ、誰もが自分に都合の良い“真実”だけを信じようとします。

芥川は、この作品を通して、「人は真実を語ることができるのか?」という、人間の本質に迫る問いを私たちに投げかけているのです。

2. “告白”は真実か、それとも自己正当化か

『藪の中』の登場人物たちは、それぞれに自らの物語を語り、まるで「告白」するかのように自分の行為を説明します。

しかし、その言葉は本当に真実を語っているのでしょうか?

それとも、自分を守るための“方便”にすぎないのでしょうか?

元検事という法の現場を知る立場から見れば、「告白」とは必ずしも真実の吐露ではなく、むしろ自己正当化や罪悪感の解消のために行われることが少なくありません。

この本では、その「告白」の裏に潜む人間心理を鋭く読み解いています。

読めば読むほど、「私たちは本当に真実を語れるのか?」という問いに立ち返らずにはいられなくなるでしょう。

3. 芥川龍之介が伝えた「わからないまま生きる勇気」

『藪の中』は、真実を明かさないまま終わります。

それは読者にとって、どこか不安で、釈然としない読後感を残すことでしょう。

しかし、芥川はそこにこそ大切なメッセージを込めていました。

「人はすべてを理解することなどできない。それでもなお、わからないまま考え続け、生きていかなければならない。」

このメッセージは、答えの出ない社会課題が山積する現代を生きる私たちにとって、まさに必要な「生きる知恵」ではないでしょうか。

この本は、そんな芥川の言葉を、現代人に向けた“新しい問い”として、鮮やかに蘇らせてくれます。

【この本で得られる“思考の武器”】

- 答えの出ない問いに向き合う「知的耐性」が身につく

- 人間関係や情報に左右されず、自分で考え抜く力が養われる

- 文学と法律、心理学が融合した全く新しい『藪の中』の読み解き方を体験できる

あなたは、この物語の中に、どんな「真実」を見つけたでしょうか?

もしまだ答えが見つかっていないなら、ぜひこの一冊を手に取ってください。

元検事が読み解く視点が、あなたの中に眠る“新しい物語”を引き出してくれるはずです。

▶【本書の詳細・ご購入はこちら】

わからないままでも、考え続けること──。

それが、芥川龍之介が遺した“最後の問い”なのです。

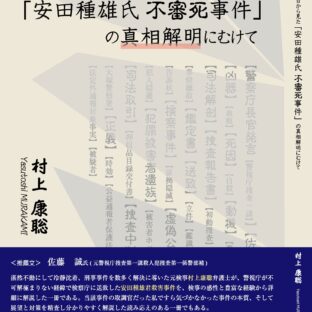

元検事の目から見た「安田種雄氏不審死事件」の真相解明にむけて

商品紹介

関連情報